Die Alphabetisierungsrate in der Edo-Zeit (1603-1868) soll in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter den Männern mit 40 % und unter den Frauen mit 10 % im weltweiten Vergleich sehr hoch gewesen sein. Der jesuitische Missionar Francis Xavier beispielsweise, welcher 1549 auf der Insel Kyūshū ankam und dafür bekannt ist, das Christentum in Japan eingeführt zu haben, war begeistert von der japanischen Kultur und der Lese- und Schreibfähigkeit der Einwohner:innen. Doch weshalb wurde in der japanischen Vormodernen plötzlich eine Vielzahl an Bildungseinrichtungen im ganzen Land gegründet? Wer steckte dahinter und an wen waren sie gerichtet?

Bildung für die Allgemeinheit in Tempelschulen

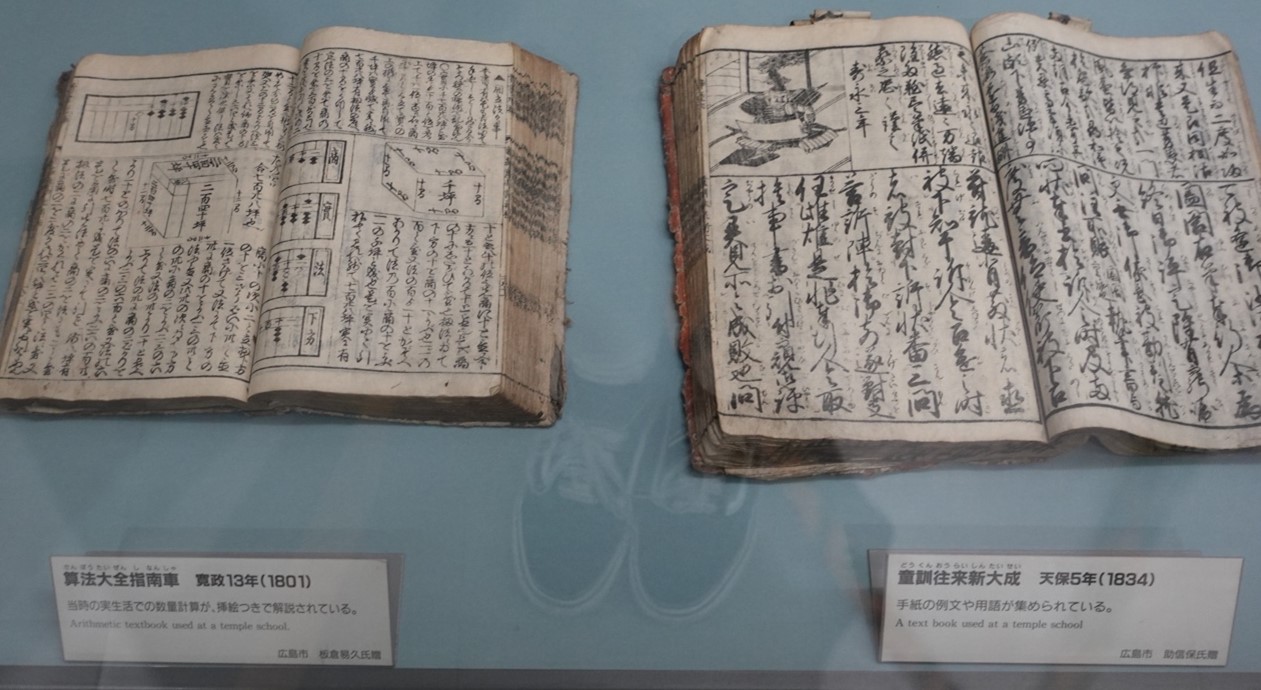

Die wichtigste und am weitesten verbreitete Institution für Kinder von Händlern, Kaufleuten und Bauern waren die terakoya, sogenannte Tempelschulen. Der Begriff geht zurück auf die Muromachi-Zeit (1336-1573) in welcher Religion und Bildung eng miteinander verflochten waren, jedoch haben sie sich in der Edo-Zeit zu einer säkularen Institution entwickelt. Als Lernstätte wurden buddhistische Tempel, shintoistische Schreine, leerstehende Gebäude oder Privathäuser genutzt, an denen Priester, herrenlose Samurai, Ärzte, wohlhabende Bauern oder Dorfbeamte unterrichteten. Die terakoya variierten aufgrund ihrer geografischen Lage und sozialen Ausrichtung stark in ihrer Größe und ihrem Bildungsangebot. Generell sind sie als eine freiwillige Organisation zu verstehen, die vom Tokugawa-Shogunat nicht reguliert wurde. Auch wenn die genaue Zahl unklar ist, schätzt man, dass zum Ende der Edo-Zeit rund 1.200 Tempelschulen in der Hauptstadt Edo (das heutige Tōkyō) sowie 15.500 im ganzen Land existiert haben sollen.

Es wird angenommen, dass es im Durchschnitt 30-60 Schüler:innen pro Schule gab, die in der Regel von einer einzigen Lehrperson unterrichtet wurden. Anders als in den Schulen für Samurai-Kinder, war es Mädchen erlaubt in den terakoya gemeinsam mit den Jungen derselben Bildung nachzugehen. Frauen wurden auch häufig als Lehrerinnen angestellt. Neben Lesen und Schreiben wurden Fächer wie Etikette und Moral mit hoher Priorität angesehen. Manche Tempelschulen boten auch Chinesisch (kanbun), Geschichte, Geografie und Blumenarrangieren (ikebana) an.

Bildung für Samurai in Lehnsschulen: hankō

Die Edo-Zeit leitete über 250 Jahre des Friedens ein und machte die kriegerisch-gesinnten Samurai zu Beamten, deren berufliches Leben viel mehr von der Feder als vom Schwert abhing. Um sie für ihre Aufgabe als Bürokraten zu rüsten, haben das Tokugawa-Shogunat sowie die Lehen eigene Lehensschulen, hankō oder hangaku genannt, errichtet. Da sie dem Shogunat direkt unterstanden, entsprach der Lehrplan dem Interesse der feudalen Verwaltung. Der Schwerpunkt lag auf dem konservativen Moralunterricht der Chu-Hsi-Schule, auf chinesischen Klassikern, Geschichte, Kalligraphie, Dichtkunst, Moral und Etikette sowie Militärkunst. Auch wenn sie sich anfangs der Aufnahme von westlichen Studien widersetzten, wurden diese insbesondere zum Ende der Edo-Zeit bedeutsam. Die Lehrkräfte bestanden aus ausgebildeten Samurai oder Absolventen der Shōheikō – die wichtigste Schule des Shogunats seiner Zeit.

Der Unterricht an den hankō wurde in die geistige (bun) und die militärische Ausbildung (bu) aufgeteilt. Zu den unterrichteten Kampfkünsten gehörten Schwertkunst, Bogenschießen, Reiten, Speerkampf und Jiu-Jitsu. Die Errichtung der hankō wurde zu einer Beliebtheit unter den Fürstentümern. So hatten bis zur Meiji-Restauration alle 280 Lehen eigene Schulen. Der Großteil befand sich in der Hauptstadt Edo, da unter anderem die Familienmitglieder der Fürsten aufgrund des shogunalen Geiselsystems dort residieren mussten.

Privatakademien: Shijuku

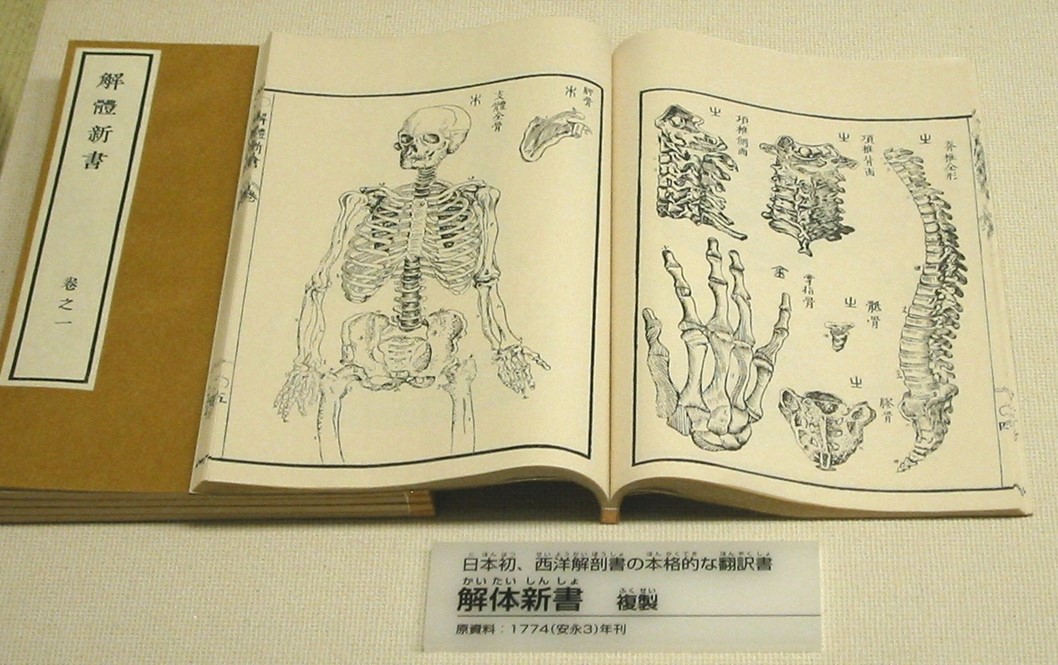

Eine weitere wichtige Bildungsinstitution war die shijuku – Privatakademien, die frei von der Kontrolle offizieller Behörden oder Dorfgemeinschaften waren. Dort konnte der Lehrplan frei gestaltet und spezialisierte Studienfächer wie Hollandstudien (rangaku), Nationale Studien (kokugaku), Medizin, westliche (Militär-) Technologien u.v.m. angeboten werden. Der Eintritt war für Schüler:innen aus allen Schichten erlaubt und machte sie daher zu einer attraktiven Anlaufstelle. Da die hankō oft westliche Studien verweigerten oder erst sehr viel später einführten, waren die shijuku vor allem bei gebildeten Samurai- und Arztfamilien beliebt. Insbesondere nach der Ankunft vom amerikanischen Kommodore Matthew Perry in Japan Mitte des 19. Jahrhunderts stieg das Interesse Akademien zu besuchen, um sich westliches Fachwissen anzueignen.

Bildung für Frauen

Frauen hatten in der japanischen Vormoderne wenig Chancen auf eine Bildung, geschweige denn eine, die mit denen der Männer gleichwertig war. Viele Familien (die überwiegende Mehrheit der japanischen Bevölkerung waren Bauern) konnten es sich nicht leisten, ihre Töchter zur Schule zu schicken (oft weit weg von zu Hause) und als Arbeitskraft zu verlieren. Demnach fand der Großteil ihrer Ausbildung entweder in Form von Hausunterricht oder in den terakoya statt. Durch die (neo-)konfuzianische Gesellschafts- und Bildungsstruktur war es Frauen nur selten möglich einflussreiche Positionen zu erlangen. Populäre Lehrbücher wie die „Hohe Schule für Frauen“ (Onna daigaku) wurden als Handbücher für „angemessenes weibliches Verhalten“ verfasst und sollten ihnen als Grundlage zur moralischen Unterweisung dienen, die sie vor allem auf die Ehe vorbereitete. Kaufleute und Händler zeigten die größte Bereitschaft in ihre Töchter zu investieren, damit sie später als Ehefrauen die Geschäfte ihrer Ehemänner unterstützen konnten. Folglich verfügten, anders als die Frauen von Samurai, die Handwerks- und Kaufmannsfrauen über eine vergleichsweise größere Selbstständigkeit und Autonomie. Durch die Durchdringung der Bildung in ländlichere Gebiete eigneten sich bäuerliche Frauen in den terakoya nicht nur rudimentäre Lese- und Schreibkenntnisse an, sondern lernten auch Kochen, Nähen, Etikette, Kräuterheilmittel und grundlegende Medizin.

Insbesondere in der Provinz Mito (heutige Präfektur Ibaraki) hatte Frauenbildung einen hohen Stellenwert. Von Samurai-Töchtern hohen Ranges wurde erwartet, dass die des Lesens und Schreibens kundig waren und sich mit Poesie und Moralphilosophie vertraut machten. Als Privatlehrerinnen und Schulverwalterinnen waren sie, neben ihren häuslichen Pflichten, verantwortlich für die Erziehung der Mädchen in der Gemeinschaft. Ihnen wurde dieselbe Vorstellung von Loyalität und Pflichtbewusstsein vermittelt wie den Männern der Samurai-Klasse.

Literatur

Dore, R.P. (1965): Education in Tokugawa Japan. Routledge & Kegan Paul, Broadway House, Carter Lane, London, E.C.4, S. 358.

Haasch, Günther (2000): Bildung und Erziehung in Japan. Ein Handbuch zur Geschichte, Philosophie, Politik und Organisation des japanischen Bildungswesens von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin: Ed. Colloquium im Wissenschaftsverl. Volker Spiess.

Kobayashi, Tetsuya (1965): Tokugawa Education as a Foundation of Modern Education in Japan. In: Comparative Education Review, The University of Chicago Press on behalf of the Comparative and International Education Society, Bd. 9, Nr. 3., S. 288-302.

Passin, Herbert (1965): Society and Education in Japan. New York: Columbia University.

Rubinger, Richard (1982): Private Academies of the Tokugawa Period. Princeton: Princeton University Press.

Kommentare