Als sich Japan 1868 nach einer über 200 Jahre währenden Politik der Isolation dem Ausland politisch und wirtschaftlich öffnete, begann auch eine neue Welle der Emigration. Bis dahin war – bis auf wenige Ausnahmen – kaum ein japanischer Bürger ins Ausland gereist, doch nach dem Kollaps des Tokugawa-Shogunates und der Bildung einer neuen japanischen Regierung war dies nun ohne Restriktionen möglich. Die Motivationen dieser Menschen waren stets von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst, was sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte zu einem vielfältigen Migrationsstrom in viele andere Länder, insbesondere in Nord- und Südamerika, entwickelte. Fast 200.000 Menschen wagten zwischen 1868 und 1924 die Reise zum Inselstaat Hawaii. Welche Umstände führten dazu und wie hat sich die Immigration über die Jahre entwickelt?

Gannenmono und Emigrationsstopp (1868-1885)

1868, im ersten Jahr der Meiji-Ära, rekrutierte ein amerikanischer Geschäftsmann im Auftrag des damals noch unabhängigen hawaiianischen Königreiches – auf der Suche nach dringend benötigten Arbeitskräften für die örtlichen Zuckerrohrplantagen – knapp 150 überwiegend männliche Vertragsarbeiter, die für eine begrenzte Zeit dorthin entsandt werden sollten. Die als gannenmono („Menschen des ersten Jahres“) bekannten japanischen Emigranten waren einfache Arbeiter ohne landwirtschaftliche Erfahrung, die vor Ort niedrige Löhne, harte Arbeitsbedingungen und Misshandlungen erdulden mussten. Daraufhin setzte die japanische Regierung jegliche organisierte Migration ins Ausland (abgesehen von Diplomaten, Geschäftsleuten oder Studierenden) bis 1885 vorerst aus. Hawaii versuchte jedoch weiter erfolglos, japanische Arbeitskräfte zu gewinnen.

Währenddessen litt die japanische Bevölkerung, besonders aber die Bauern, unter den teuren Wirtschaftsreformen der Meiji-Regierung sowie Missernten, Hungersnöten, Armut, Inflation und dem steigenden Bevölkerungswachstum. Schließlich entschied sich die japanische Regierung 1885 dazu, den hawaiianischen Anfragen nach Vertragsarbeitern zuzustimmen.

Regierungsgeförderte Emigration (1885-1894)

Knapp 1.000 junge Arbeitskräfte wagten in der ersten organisierten Emigration nach vielen Jahren den Schritt nach Hawaii. Diese Gruppe bestand fast ausschließlich aus männlichen Bauern, die bessere Lebensbedingungen und finanziellen Erfolg suchten. Dabei hatte kaum einer die Absicht sich langfristig auf Hawaii niederzulassen – in erster Linie wollte man sich finanziell absichern, um beispielsweise Land zu kaufen oder Schulden abzubezahlen.

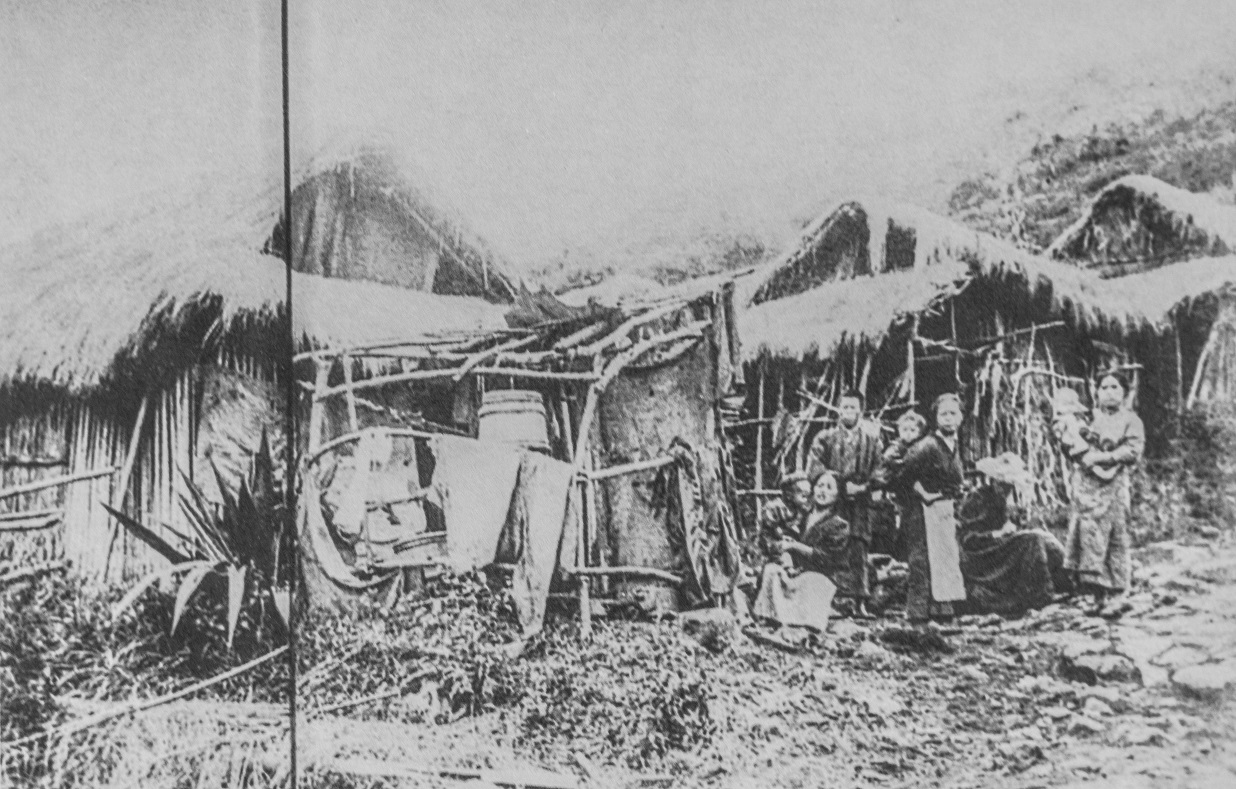

Doch ebenso wie die gannenmono erwarteten die Arbeiter auf Hawaii schlechte Unterkünfte, harte körperliche Arbeit, die selbst für erfahrene Landwirte ungewohnt war, sowie gewalttätige Aufseher, was schnell zu Streiks oder Desertationen führte. Dem Migrationsstrom tat dies allerdings keinen Abbruch, denn die Geldsendungen aus Hawaii an die Familien in Japan motivierten bis 1894 zehntausende Arbeiter nachzufolgen.

Freie Emigration durch imingaisha (1894-1908)

Als 1894 die entsprechende Konvention zwischen Japan und Hawaii endete, entschied sich die japanische Regierung dazu, die Organisation der Emigration in die Hände privater Unternehmen zu legen. Über solche imingaisha („Immigrationsunternehmen“) kamen in der folgenden Dekade knapp 125.000 überwiegend junge Männer nach Hawaii; mit knapp 19.000 waren Frauen deutlich in der Minderheit, wie auch schon in den Jahren zuvor. Auch die miserablen Lebensbedingungen hatten sich kaum gebessert.

Letztlich waren es die Annexion Hawaiis durch die USA 1898 sowie Rassismus gegenüber der japanischen Bevölkerung, welche der Ära der freien Emigration ein Ende setzten. Während eine ablehnende Haltung gegenüber ausländischen Arbeitern in der „weißen“ Bevölkerung stets präsent war, war die Feindseligkeit gegenüber Japanern an der amerikanischen Westküste wesentlich ausgeprägter. Die scheinbar grundlose Segregation japanischer Kinder an einer kalifornischen Schule 1906 belasteten die diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und den USA stark. Der Kompromiss: Unter der Bedingung, dass die Diskriminierung japanischer Bürger in den USA aufhörte, würde Japan seinen Bürgern die Einreise in amerikanische Gebiete untersagen. Damit kam die Arbeitsmigration in die USA zum Erliegen, jedoch war es dort lebenden Japanern weiterhin erlaubt, nahe Familienmitglieder zu sich zu holen.

Phase des Familiennachzuges (1908-1924)

Von dieser Möglichkeit des Familiennachzuges (bekannt als yobiyose jidai, „Zeit des Zusichrufens“) machten in Japan vor allem junge Frauen, meistens aus einfachen Verhältnissen stammend, Gebrauch. Ein Großteil der japanischen Männer auf Hawaii war unverheiratet, was ein Grund für Suchtkrankheiten, Einsamkeit und Kriminalität in der Gemeinde war. Trotz der schlechten Lebensbedingungen auf Hawaii entschieden sich viele gegen eine Rückkehr nach Japan, häufig aufgrund der ernüchternden Erkenntnis, dass das Ansparen von Geld für ein besseres Leben in Japan nicht möglich war.

Im Rahmen des Familiennachzuges konnten japanische Männer ihre Ehefrauen zu sich holen oder aber zeitweise zurückkehren, um sich vor Ort eine zu suchen. Doch war eine Rückreise für einfache Plantagenarbeiter meist zu teuer und die Suche zu langwierig, wenn sie den sozialen Normen einer Heirat folgen sollte. Die Lösung dafür war eine sogenannte „picture marriage“ (shashin kekkon).

„Picture marriage“ als alternative Heiratsform

Die „picture marriage“ hat ihren Ursprung in der arrangierten Ehe (miai kekkon): Heiratsvermittler suchten potenzielle Partner und die Familienoberhäupter entschieden am Ende über die Eheschließung. Somit war eine Ehe weniger eine romantische Zusammenkunft als eine Familienangelegenheit, in der die Frauen selten ein Mitspracherecht hatten. Eine „picture marriage“ folgte diesem Muster, mit dem Unterschied, dass statt eines persönlichen Treffens vor der Ehe Fotos der Ehepartner in spe ausgetauscht wurden und die Hochzeit in Abwesenheit des Mannes stattfand. Mit dem Eintrag der Frau in das Familienregister des Mannes war die Ehe legal und erfüllte gleichzeitig alle sozialen Konventionen.

Doch häufig waren die Vermittler oder Ehemänner nicht ehrlich, was deren Alter, Status oder das Leben auf Hawaii betrafen. Aus Zeit- oder Geldmangel oder weil sie fürchteten keine Frau finden zu können, schickten die Männer alte oder retuschierte Fotos von sich, manchmal sogar von anderen Männern. Dementsprechend wurden die „picture brides“ überrascht oder enttäuscht, als sich bei Ankunft auf Hawaii die Lügen offenbarten. Finanziell nicht in der Lage dazu in die Heimat zurückzukehren, passte sich die Mehrheit der betroffenen Frauen den schlechten Lebensbedingungen an, auch wenn es immer wieder zu Fluchten und Scheidungen kam.

Ende der japanischen Immigration

Auf den Plantagen kümmerten sich die Ehefrauen um Mahlzeiten, Haushalt sowie Kindererziehung und sicherten so das Überleben der Familie. Durch ihre Ankunft etablierten sich nun richtige Familienstrukturen und dadurch die Stabilisierung der japanischen Gemeinde in den USA und auf Hawaii. Mehr Familien führten zu mehr sozialen und kulturellen Interaktionen in Form von Festen sowie die Errichtung von japanischen Schulen und religiösen Einrichtungen. Die japanische Population auf Hawaii verdoppelte sich zwischen 1900 und 1920 auf fast 110.000, was sie zur größten ethnischen Gruppe auf Hawaii machte.

Besonders die amerikanische Mittelschicht ächtete die „picture marriage“, weil sie gegen ihre Vorstellungen der Ehe verstieß. Anti-Japaner-Bewegungen nutzten diesen Diskurs für Propaganda-Zwecke, was bis hin zu organisierter Diskriminierung auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene führte. Schließlich durften ab 1920 keine Visa mehr an „picture brides“ ausgestellt werden, ein Versuch der Schadensbegrenzung seitens der japanischen Regierung. Der „Immigration Act“ von 1924 verbot schließlich jegliche längerfristige Immigration aus Japan in die USA.

1924 lebten über 125.000 Menschen japanischer Abstammung auf Hawaii – davon war etwa die Hälfte dort geboren. Heutzutage leben tausende Menschen aus Japan bzw. mit japanischer Abstammung auf Hawaii und der Einfluss sowie die Zeugnisse der japanischen Gemeinde auf der Insel sind bis heute zu beobachten.

Literatur:

DANIELS, Roger. 2006. The Japanese diaspora in the New World: its Asian predecessors and origins. In Japanese Diasporas: Unsung pasts, conflicting presents and uncertain futures, Hrsg. Nobuko Adachi, 25 – 34. New York: Routledge.

DRESNER, Jonathan. 2006. Instructions to emigrant laborers, 1885–94. In Japanese Diasporas: Unsung pasts, conflicting presents and uncertain futures, Hrsg. Nobuko Adachi, 52 – 68. New York: Routledge.

FAN, Carol C. 1996. Asian Women in Hawai’i: Migration, Family, Work and Identity. NWSA Journal Vol. 8 (1), Global Perspectives, 70 – 84.

ICHIOKA, Yuji. 1980. Amerika Nadeshiko: Japanese Immigrant Women in the United States, 1900 – 1924. Pacific Historical Review Vol. 49 (2), 339 – 357.

KIMURA, Yukiko. 1988. Issei: Japanese Immigrants in Hawaii. Honolulu: University of Hawaii Press.

MORIYAMA, Alan Takeo. 1985. Imingaisha: Japanese Emigration Companies and Hawaii 1894 – 1908. Honolulu: University of Hawaii Press.

OKAMURA, Jonathan Y. 2014. From Race to Ethnicity: Interpreting Japanese American Experiences in Hawaii. Honolulu: University of Hawaii Press.

TANAKA, Kei. 2004. Japanese Picture Marriage and the Image of Immigrant Women in Early Twentieth-Century California. The Japanese Journal of American Studies No. 15, 115 – 138.

TANAKA, Kei. 2009. Marriage as Citizen’s Privilege: Japanese Picture Marriage and American Social Justice. Nanzan Review of American Studies Vol. 31, 131 – 150.

Kommentare